|

|

|

京都駅から嵯峨野線(山陰線)園部駅止まり8時2分発の各駅停車に乗った。走り出して2分もすると、右手前方に幅の広い虹が半円形に輝いているのに気がついた。これから訪れる丹波地方は、その虹の奥に厚い雲に覆われている。この寒さでは、”案外みぞれになっているかも知れないな”と思いつつ、園部の窯場に思いを馳せていた。

「障子の蔭から息をこらして見ていたのを、寛次郎先生はいつも知って知らん顔をされていた・・・」

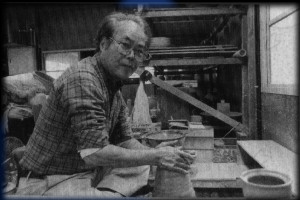

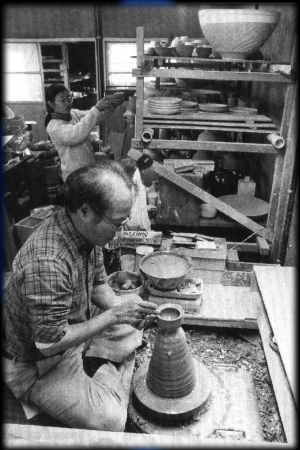

坂田実さん(57歳)は、同志社大学経済学部をを卒業し大学院に進んだ。その大学時代に結婚し、卒業と同時に、生活のために車のセールスマンになる。トップになったが、セールスが嫌で嫌でたまらなかった。ある日、京都市内五条坂を歩いていると、煙がたなびいている。惹かれるように訪れたのが”河合寛次郎窯場”だった。

自己に厳しく他にはやさしい寛次郎氏のスケールの大きい人間性に魅せられ,毎日のように窯場に通い、薪割りや掃除を手伝っていた坂田さんに、「いやなセールスマンなら止めてしまえ」と寛次郎氏が一言、その言葉が坂田さんを陶芸家へ転身させた。

陶工への転身に親族は猛反対。奥さんの雅子さんのお母さんだけが、「男なら自分の意志を貫き通せ。私は”イワシの頭を食べてでも応援する”から」と激励してくれた。

生活のためならどんな注文にも応じ、団体用の規格皿、引き出物、学校の教材など、何でも焼いた。が、収入が少ないので米も変えない。雅子さんはメリケン粉でスイトンを作る日が続く。窯を焚く木材も満足に買えないので、赤ん坊を背負い廃材を拾い集めて協力した。その上,苦しい中から古本屋に足を運び、「主人に少しでも勉強してほしい」と、陶芸の本を買った。「気労したという感覚はまるでないのです。すべて得がたい体験をしたという思いなのです。」と微笑んだ。

客からの注文を選ぶ余裕のない中でも、打ち込める道を見出した坂田さんはしっかり自分の作品を作り上げていった。京都工芸美術賞、日本伝統工芸賞などを受賞。陶芸家として名前も知られ,生活も安定した。

制作のとき、坂田さんは土と一体になり、童心にかえるという。無心になっての創作の日々・・・。作品の中で特に注目されるのは、「天目茶碗:。「耀変天目」「禾目天目」「油滴天目」など。満月の夜空に浮く枝垂桜のような妖しい美しさの「禾目天目」。銀色の桜の花びらが舞うような「油滴天目」。

それらの器は電気窯で焼きつつ、横から赤松を焚く坂田さん独特の技法から生まれる。近々焼くというが、今度はどんな作品が生まれるのだろうか。

坂田実

京都府船井郡園部町大河内ノ口12−1

電話・FAX 0771-65-0250

|